【全労連の政策】仕事の世界でのあらゆる暴力とハラスメントをなくすために

ハラスメント対策の問題点

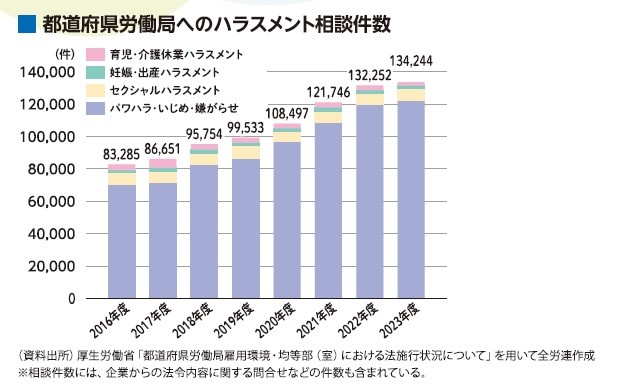

職場のハラスメントが増え続けています。

厚生労働省の「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における法施行状況」によると、ハラスメント相談は年々増え続けています。

ハラスメントが増え続けている要因は、国のハラスメント対策の不十分さにあります。

現行法では、事業主に雇用管理上の防止措置義務を課しています。しかしセクシャルハラスメントの防止措置義務がもうけられて18年、パワハラの防止措置義務が全事業所対象に広げられて3年が経ちますが、相談は増える一方で、解決に結びついていません。

国のハラスメント対策(いずれも雇用主に防止措置義務のみ)

| 2007年 | セクシャルハラスメント | 男女雇用機会均等法2007年改正 |

| 2017年 | 妊娠・出産に関するハラスメント | 男女雇用機会均等法2007年改正 |

| 2017年 | 妊娠・出産に関するハラスメント | 育児・介護休業法2017年改正 |

| 2022年 | パワーハラスメント | 労働施策総合推進法2022年4月から全企業規模に拡大 |

個々の事業主に防止措置を求めることには限界があります。そもそもハラスメントは地位が上の人間から下の人間に起こるのですから。相談窓口を設置しても、窓口の担当者(人事部や所長など)がハラスメントの加害者であることも少なくありません。

防止措置の内容

- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- 事後の迅速かつ適切な対応

現行法では、ハラスメント被害者を救済できていない

2007年にセクハラについて雇用主の雇用管理上の防止措置義務が課されましたが、2024年の厚労省の調査※では、セクハラ・パワハラ対策に取り組んでいない勤務先が60%を超えています。

労働者がセクハラ・パワハラを受けていることを認識した際の勤務先の対応は、「特に何もしなかった」が、セクハラでも40%以上、パワハラでは50%以上にのぼります。

「ハラスメントを受けた後の行動」として、「相談窓口への相談」は社内外合わせても10%にも満たず、何もせず泣き寝入りした人はセクハラでは50%を超え、他のハラスメントでも35%以上。パワハラでは15%が退職に追い込まれています。

※職場のハラスメントに関する実態調査(労働者調査) 結果概要(令和5年度)

ハラスメント根絶には、法規制とILO(国際労働機関)第190号条約批准が不可欠

ハラスメントをなくすために、次のことが必要です。

- 法規制の国際水準への引き上げ

- 職場における暴力とハラスメントの定義を定め、人権侵害として罰則付きで禁止すること

- ILO第190号条約批准、独立した人権機関の設置

ILO第190号条約とは?

ILO駐日事務所のパンフはこちらから

条約制定の経緯は

2015年10月、ILOに「職場の男女に対する暴力」に関する条約の策定を検討する委員会が初めて設置されました。

その後「#Me Too」運動など、職場におけるセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)に対する社会的関心が高まったことを受け、それまで、仕事の世界において発生する「暴力」に留められていた内容が「暴力とハラスメント」という文言に修正されました。

2019年6月にILO(国際労働機関)総会で、ILO第190号条約「仕事の世界における暴力とハラスメントの撤廃に関する条約」が採択され、2021年に発効。現在120カ国が批准し、条約に沿ったハラスメント対策を進めています。

日本政府は審議で賛成しましたが、批准をしていません。

条約が定める「暴力とハラスメント」の定義

ILO第190号条約 前文

- ジェンダーに基づく暴力を含め、暴力とハラスメントのない仕事の世界に対するすべての人の権利を確認する

- 暴力とハラスメントは、人権の侵害または乱用に当たる恐れがあり、機会均等に対する脅威であり、容認することのできない、ディーセントワークとは相容れないものである

- 暴力とハラスメントの防止のためには、互いを尊重し、人間の尊厳に基づいた仕事の文化が重要

- 加盟国は、暴力とハラスメントに対するゼロトレランスの一般環境を推進する重要な責任を有し、すべての関係者が暴力とハラスメントを抑制し、防止し、対処しなければならない

ハラスメントの定義(第1条)

1(a)仕事の世界における「暴力及びハラスメント」とは、一回限りのものであるか反復するものであるかを問わず、身体的、心理的、性的又は経済的損害を目的とし、又はこれらの損害をもたらし、若しくはもたらすおそれのある一定の容認することのできない行動及び慣行又はこれらの脅威を言い、ジェンダーに基づく暴力及びハラスメントを含む。

(b)「ジェンダーに基づく暴力及びハラスメント」とは、性若しくはジェンダーを理由として個人に向けられた暴力及びハラスメント又は特定の性若しくはジェンダーの個人に対して不均衡に影響を及ぼす暴力及びハラスメントを言い、セクシュアル・ハラスメントを含む。

2 国内法令における定義は、11(a)及び(b)の規定の適用を妨げることなく、単一の概念又は別個の概念として定めることができる。

禁止規定

第7条:加盟国は、第1条の規定に適合するようにジェンダーに基づく暴力とハラスメントも含まれた仕事の世界における暴力とハラスメントを定義し、禁止する法令を制定する

ハラスメント防止する法律の制定が必要

ILO第190号条約「仕事の世界における暴力およびハラスメントの撤廃に関する条約」の批准とすべてのハラスメントと暴力を禁止する「包括的ハラスメント及び暴力禁止法」を制定が必要です。署名へのご協力をお願いします。

職場でのあらゆる暴力とハラスメントをなくすためにILO第190号条約の批准を求める国会請願署名

日本初のセクハラ裁判(1989年)をはじめ、多数の裁判にかかわってきた角田由紀子弁護士の言葉

セクハラ裁判は民法の不法行為事件として争ってきたが、勝ったとしても賠償額は微々たるもの。そもそもハラスメントは加害者と被害者の力の非対等が前提なのに、裁判では、双方を対等なものとして扱うことになる。

交通事故と同じように双方の過失相殺を争うため、被害者は裁判の中でもさらなる攻撃にさらされる。

被害者の願いはハラスメントをとめて欲しい、やめてほしい、職場で安全に働きたい、そういう環境を戻してほしい、ハラスメントを受けずに働く権利を保障してほしいというもの。民法の不法行為では加害者から賠償金をとることしかできません。

ハラスメントを小分けにせず法的に定義して禁止すること、ILO第190号条約の批准、ハラスメントを生み出す社会構造の変革が必要です。